Goût Nature vous souhaite une très belle année 2018, remplie de découvertes et de petits ou grands plaisirs !

Pendant les vacances, Goût Nature s’active avec de nombreux ateliers enfants : Continuer la lecture de « Joyeuses fêtes !! »

Goût Nature vous souhaite une très belle année 2018, remplie de découvertes et de petits ou grands plaisirs !

Pendant les vacances, Goût Nature s’active avec de nombreux ateliers enfants : Continuer la lecture de « Joyeuses fêtes !! »

Ce week-end, c’est les Journées du Patrimoine dans les musées et dans les jardins. Le thème de cette année, c’est Jeunesse et Patrimoine.

À cette occasion, Goût Nature sera au Jardin de Paulo (Tour des Roches, Saint-Paul) pour animer Plantes & Sens, un jeu sensoriel autour du patrimoine végétal de l’île de La Réunion. Continuer la lecture de « Patrimoine cultivé réunionnais »

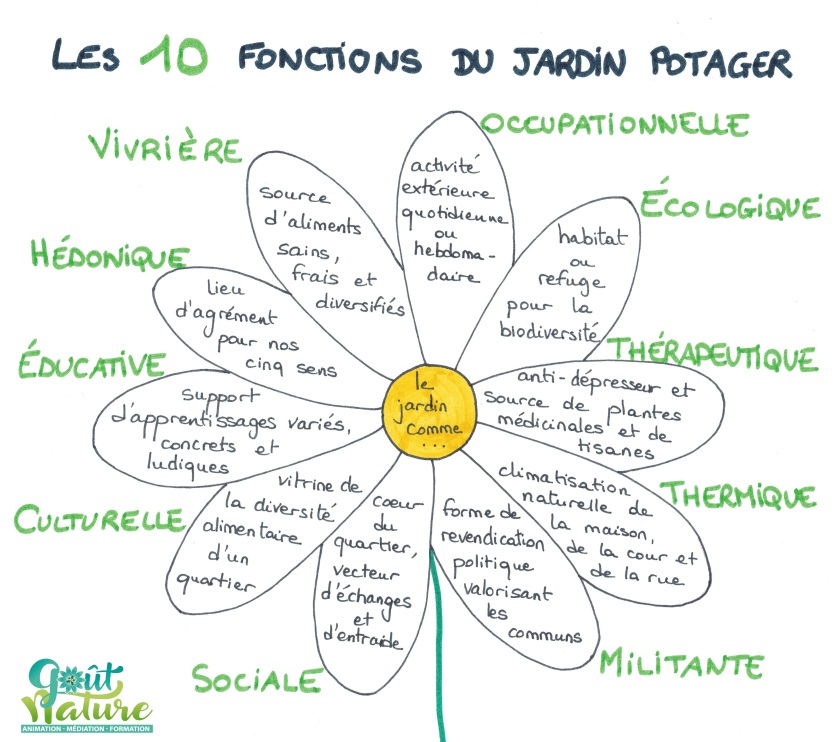

Forte de mes visites et rencontres à La Réunion, en métropole et au Québec, j’ai voulu lister les différentes fonctions d’un jardin.

Continuer la lecture de « Les 10 fonctions d’un jardin potager »

Continuer la lecture de « Les 10 fonctions d’un jardin potager »

Depuis quelque temps, ayant emménagé dans une nouvelle commune et avec quelqu’un qui me se pose beaucoup de questions, je me trouve souvent bloquée face aux poubelles, mon déchet à la main, ne sachant que faire…

Heureusement, une amie lance un site Internet participatif, Kel Poubelle, pour résoudre ces grands dilemmes de la vie quotidienne. Je vais aujourd’hui faire ma part, explorant la grande légende urbaine du fauteuil handicapé en bouchons de bouteilles recyclées. Continuer la lecture de « La légende urbaine des fauteuils en bouchons de bouteilles »

Voilà déjà quinze jours que nous avons contemplé une merveille de la nature : l’éclipse annulaire du 1er septembre. Ce fut long (1h30 aller et 1h30 retour), progressif mais époustouflant.

Outre l’anneau de feu resté pendant moins d’une minute, le plus frappant était la faible lumière (comme un crépuscule mais sans les teintes rouges-orangées) et la baisse de température (11°C perdus au soleil) qui nous as valu de passer petit à petit du maillot de bain au pull !

Voici une photo d’un photographe réunionnais (Stéphane MOSER), sélectionnée par la NASA comme « Astronomy Picture of the Day« .

Pour bien commencer cette année, je fais toujours de bonnes résolutions !

– Alors, bon, qu’est-ce-qu’on fait en 2016, Cortex ??

– La même chose que tous les ans, Minus, tenter de sauver le monde !!

Et là, je suis désolée, c’est encore nous qui allons devoir faire le sale boulot ! Ouais, parce que la COP 21, c’est comme après un conseil de coloc… Tout le monde a dit qu’il allait faire un effort, pis en fait, ben c’est toujours les mêmes qui font la vaisselle.

En substance, ils ont dit qu’il allaient essayer de se maintenir en-dessous de 2°C d’augmentation d’ici à 2100, et 1,5°C si possible ! Le même « si possible » que pour le footing hebdomadaire…

Avant 2100, 2016 donc… année de… la fournaise, avec de nouveaux records de température. Comme les gouvernements ont piscine, on bouge pour notre planète, pour notre île, pour notre famille, pour notre santé ! Rassurez-vous, ou pas, je serai là toute l’année pour vous rappeler vos bonnes résolutions. On commence avec ma Semaine « Alimentation Responsable »

Je petit-déjeune Nutella sans huile de palme (“noisette” pour ne pas la citer ou encore mieux Nocciatella bio !) et miel local, plutôt qu’un miel importé, sans doute frelaté s’il ne vient pas d’Union Européenne. Mieux que ça encore, je mange la confiture de ma maman ou le miel d’un ami apiculteur, c’est toujours meilleur !

Je tourne ma langue sept fois dans ma bouche avant de commander un américain, ou une salade épaule, ou un sauté mine poulet : j’ai vraiment envie de la “viande” qu’il y a là-dedans, si on peut appeler ça viande ? Je préfère pas un plat végétarien, quitte à me faire une entrecôte la prochaine fois que je vais dans un bon resto ?

Au supermarché comme au resto, je réfléchis deux secondes au bilan carbone de ce pack de Perrier ou de San-Pellegrino, je le repose discrètement et prends de la Cilaos à la place. Pour les hommes, remplacez Perrier par Stella Artois, San Pellegrino par Budweiser et achetez Dodo ou Fischer.

En rentrant chez moi, je me baisse pour ramasser les mangues carottes dans le chemin pour m’en faire un smoothie plutôt que de payer les yeux de la tête un truc même pas frais. Pour les hommes, remplacez mangues carottes par fruits à pain et smoothie par frites.

Jour du poisson, je me limite en bichiques, camarons, pangasus et autres poissons surgelés, je consulte le site http://www.oukilepoisson.com/ et je vais acheter mon poisson au marché, d’autant que le poissonnier du petit camion m’explique comment cuisiner le truc bizarre même pas congélé ni pané que je viens d’acheter.

C’est journée des courses. Je vais à la Vie Claire dépenser la moitié de mon salaire en aliments bio… Mouais, OU ALORS je m’inscris à La Ruche qui dit Oui (au Chaudron, Saint-André, La Saline et Saint-Leu), au Karo à La Possession ou à d’autres systèmes de paniers de produits locaux et bio. Cela me permet aussi de rencontrer les autres clients le soir de la distribution !

Je fais le marché (du Chaudron) et j’achète Péi. Je fais attention aux carottes sans fanes, à l’ail et aux oignons souvent importés, même sur le marché. Ça me donne une bonne notion de la saisonnalité des fruits et légumes, qui sont en plus plus frais et moins chers qu’en supermarché.

Voici venu le temps d’un vrai coin potager, avec l’ambition de cueillir parfois des vrais trucs à manger. Enfin plus que deux tomates cerises, quoi ! C’est l’occasion de mettre en pratique la technique de la butte sandwich, présentée par Robert MOREL, ingénieur agronome à la retraite. Le principe de la butte sandwich, c’est de préparer une belle litière sous notre planche de culture, pour recréer un sol riche, développé grâce à une litière fournie. En fait, on va faire de l’humus artificiel ! Cette technique est intéressante si vous partez de zéro, c’est à dire un sol tout pourri avec une fertilité médiocre. Genre ma pelouse, quoi.

EDIT du 9 novembre 2016 : 18 mois plus tard, ce n’est pas très concluant.

Le bois n’est pas décomposé, sans doute car je n’ai pas osé assez arroser (à faire en décembre pour profiter des pluies).

Le sol n’est pas tassé, je perds donc des semis quand la terre s’effondre.

Et puis j’ai surtout entendu depuis que c’est très efficace dans les zones arides (Australie, Sahel), mais pas ailleurs !!!

N’appliquez pas bêtement (comme moi !) une technique inadaptée à votre climat.

La permaculture, c’est avant tout observer, mais aussi expérimenter.

Pour préparer un sol dans les Bas arrosés de La Réunion : planter des légumineuses (arachide, zambrevade), couvrir le sol et l’amender en surface, mais pas en profondeur comme indiqué ici, car on fait pourrir sans oxygène au lieu de dégrader !!

La première étape, la plus dure, c’est de creuser une fosse, d’environ 35-40 cm de profondeur, et d’une largeur maximale d’1m ou 1m20. 1 mètre 20, c’est deux fois 60 cm, c’est-à-dire la longueur de bras de part et d’autre de la butte pour atteindre n’importe quelle herbe ou plante de la butte. Vous pouvez prendre vos mensurations avant de commencer, ou me faire confiance. Au choix. On remarquera dans mon cas que je n’ai qu’un accès latéral pour ma butte sandwich, donc je l’ai faite plus étroite.

Si la surface est très enherbée, tondez ou débroussaillez d’abord, et, comme on dit en cuisine, réservez les tontes.

Selon la pierrosité et la compaction de votre sol, cette tâche vous prendre plus ou moins de temps. Pour ma part, j’y ai passé une grosse demi-journée et ai eu l’impression de mettre à nu un champ de menhirs. Courbatures incluses !

Une fois que vous avez creusé votre tombe cette fosse, emplissez la de branchages. Morts ou verts, gros, moyen, petits. Montez dessus, sautez-dessus, il va falloir tasser tout cela. Sinon, top du top, utilisez un broyat forestier.

Ensuite, sur cette couche très ligneuse, vous allez pouvoir apporter de la cellulose : tontes de gazon, mauvaises herbes, feuilles, paille. Pour rappel, tout arbre est composé de lignine (ou presque tous les arbres, ne compliquez pas), c’est le bois. Et tout ce qui est vert, végétal et mou est constitué de cellulose. L’idée dans la butte sandwich comme dans votre compost, c’est d’apporter les deux : lignine et cellulose, vert et marron, frais et sec, azote et carbone.

Pour faire court, on doit apporter à nos micro-organismes du sol ou du compost un régime équilibré, avec pas trop d’azote, mais tout de même suffisamment.

A ce moment là, il convient d’arroser très copieusement les végétaux dans la fosse. Pour ma part, j’ai plus fait confiance au climat réunionnais et à ses records de pluviométrie…

Pour compléter le régime des micro-organismes, on peut ajouter des cendres, des os ou des coquilles vides (oeufs, escargots ou huitres pour les plus bourgeois).

Puis, pour assurer une fertilité correcte dès le départ, et aussi « ensemencer » (comme pour les yaourts ou le pain) votre sol, ajouter copieusement du fumier ou du compost. Couvrir ensuite avec la terre qu’on avait réservée, puis disposer des bouteilles retournées pour permettre d’arroser fortement le sous-sol.

Planter et pailler (au moins 20 cm d’épaisseur) ou semer, avec des associations de culture et des plantes auxiliaires, bien sûr !

Voilà donc la suite de ma chronique concernant la mobilité, consacrée aujourd’hui aux transports en commun.

Comme je vous le disais, 5% des déplacements Domicile-Travail se font en transports en commun et ce pourcentage est stable depuis 1999.

Ne nous voilons pas la face, à La Réunion, prendre le bus est un truc de pauvre, de personnes bénéficiaires des minimas sociaux et familles défavorisées, qui ne touchent pas assez d’argent pour se payer un permis de conduire et une voiture.

Selon l’étude INSEE (que je citais la fois précédente), on reproche aux transports en commun actuels une fréquence et régularité insuffisantes, ainsi qu’un manque de correspondances pour pouvoir se rendre au travail en bus. De plus, peu d’itinéraires sont actuellement « en site propre », ce qui ne veut pas dire qu’on fait du curling sur la route avant chaque passage du bus, mais parce qu’il bénéficie d’une voie réservée, partagée avec les véhicules de secours, les taxi et parfois les vélos. Ces rares voies permettent une vitesse correcte des bus, même pendant les heures de pointe.

Quoi de neuf sous le soleil ? Suite à l’annulation du projet du TramTrain lorsque la majorité à la Région a changé, on piétine. On repeint des bus et on change des horaires. Le TransEcoExpress, projet de la Région pour un Saint-Pierre-Saint-Denis-Saint-Benoît rapide et fiable patine, parce qu’il reste énormément de points noirs de trafic, qui diminue considérablement la vitesse commerciale des cars jaunes.

Didier Robert, en période électorale pour la fin de l’année, nous a récemment balancé du Monorail dans les dents. Une sorte de métro/tram/train du futur… Enfin du futur des années 1960 !

Bon, le principe c’est qu’avec un seul rail et parfois une technologie à coussin d’air, on limite les frottements et donc les pertes d’énergie. Le hic c’est que c’est une technologie mal connue en France et chère.

Imazpress nous rappelle que la ville de Springfield, des Simpsons se sont équipés d’un monorail. Pour préparer cette chronique, j’ai donc regardé l’épisode 12 de la saison 4 (trop dure la vie d’un chroniqueur radio !). L’épisode commence par la condamnation de M. Burns car il planquait mal ses déchets nucléaires. Il paye donc 3 millions de dollars à la municipalité, qui organise un conseil municipal extraordinaire, pour savoir quoi faire de cet argent. Marge propose d’utiliser cet argent « à quelle chose dont toute la ville serait fière » et de refaire la grande rue, mais voilà qu’un étranger se présente avec une belle idée toute neuve.

Je vous propose d’écouter la chanson du Monorail, qui montre bien comment on peut attirer les gens, juste avec une idée nouvelle, et les convaincre franchement facilement… Attention ! L’épisode des Simpsons n’est pas aussi cynique que la vraie vie, car celui qui le propose n’a pas enterré un projet de TramTrain au début de sa mandature.

Dans la série Nouvelles idées pour une nouvelle ville, je voulais aussi vous parler du PLUS LONG TÉLÉPHÉRIQUE DU MONDE prévu par… Thierry ROBERT. Il a l’idée de relier Saint-Leu à Cilaos. Si vous vous demandez pourquoi Saint-Leu et pas Saint-Louis, porte d’entrée du cirque, je pense que c’est parce qu’il n’a pas le droit d’acheter une autre commune que la sienne… Alors voilà, donc, Mister T. a lancé cette année une étude de faisabilité pour ce tracé, d’un montant de près de 300 000 euros.

Selon lui, il s’agirait « d’améliorer la desserte de lieux stratégiques, offrir un transport innovant aux touristes et aux Saint-Leusiens, valoriser une image « éco-durable » de la collectivité », mais aussi et surtout, de claquer 200 millions d’euros de deniers publics…

Je ne suis pas contre les téléphériques, qui sont déjà utilisés dans de nombreuses villes au relief accidenté, où il n’y a pas la place de faire passer un métro aérien, où pour traverser des fleuves. On en parle depuis un moment pour relier la Montagne au centre-ville de Saint-Denis, mais on se heurte à un coût prohibitif, car il faudrait selon le droit français exproprier toutes propriétés qu’on survole.

Sur le Saint-Leu> Cilaos, j’aimerais juste savoir qui réalise quotidiennement un trajet Saint-Leu > Cilaos ou l’inverse. Et comment Mister T. imagine pouvoir implanter le plus grand téléphérique au monde, long de 22 kilomètres, au beau milieu du Parc National et des paysages classés à l’UNESCO, en passant par le Grand Bénare !

Sur ce, je vous laisse, je vais rater le funiculaire de 19h02 pour le Piton des Neiges.

Je publie ici ma chronique écolo du jour, pour l’émission de radio Le Joyeux Bordel (radio Lycée Georges Brassens).

Pour commencer cette chronique Transports, je vous présente quelques statistiques sur les déplacements Domicile-Travail. A La Réunion, selon une enquête INSEE, en 2011 :

– 3/4 des réunionnais se rendent au travail en voiture (et tous déplacements confondus, ce chiffre grimpe à 89%)

– 10% y vont à pied

– 5% seulement en transport en commun

– 4% en deux-roues, qu’ils soient motorisés ou non.

En moyenne, les Réunionnais parcourent 25 km par jour pour aller travailler, ce qui représente 1 tonne de CO2 rejetée par an, soit un Saint-Denis/Johannesburg aller retour en avion.

Les dépenses liées aux transports sont en moyenne de 343 € par mois pour un ménage, soit près de 20% de leur budget. C’est DIX fois plus qu’un abonnement Transports en Commun, alors que celui-ci vous serait remboursé à 50% par votre employeur.

C’est aussi le prix de 4 vélos d’occasion, hein…

Aujourd’hui, je voudrais vous parler de la Petite Reine, comme on l’appelle…

Le Vélo, donc, sans doute matière à débat, non ?

A La Réunion, il y a clairement des tronçons dangereux pour les cyclistes, encore plus en ce moment où il fait nuit très tôt. Il y a aussi des radiers submergés à passer en période de fortes pluies. Il y a aussi la quasi-obligation de te doucher quand tu arrives en sueur (et pas maquillée en plus !) au travail.

Mais tout de même, il y a des super bons côtés. Par exemple apprécier un coucher de soleil ou un sauter de baleine en revenant du travail, se défouler après une bonne journée cloué sur une chaise et surtout, surtout, l’assurance pour une fille de se faire draguer et siffler un bon nombre de fois… Euh…, ah bon, vous trouvez que ça va dans les points négatifs, ça ?

En plus sérieux, il y a des gens qui ont montré que le vélo-boulot-dodo contribuait :

* à l’amélioration de la santé des utilisateurs, qui en profitent en plus pour faire une ballade en famille le week-end sur le sentier littoral

* à la vie économique locale, d’une part par l’économie du vélo elle-même (65000 emplois en France) et d’autre part car le cycliste fréquente d’avantage les petites épiceries et entreprises de proximité, plutôt que d’aller se faire chier à Jumbo, où il n’y a même pas d’itinéraire cycliste et de stationnement vélo.

* à une amélioration de la qualité de l’air et de la fluidité du trafic, même si à Copenhague, on a des bouchons sur les pistes cyclables au niveau des feux rouges. Ici, on en est encore loin.

Mais, mais, on progresse, bien sûr. Notre chère Ségo a mis en place un plan vélo, qui inclut des modifications du Code de la Route, qui m’autorise, moi, cycliste sexy, à griller les feux rouges si je tourne à droite (des nouveaux panneaux triangulaires sont apparus, cherchez-les !) et qui te verbalise plus, toi, con d’automobiliste garé en double-file sur la piste cyclable, ou toi, scootériste demeuré qui roule sur le sentier littoral. Et avec cet argent, on peut désormais payer une indemnité kilométrique vélo, pour les salariés adeptes du vélo-boulot-dodo. Ce qui fait que moi, dépensant 1,50 euros environ par jour pour aller au travail en voiture, serais indemnisée 3,50 euros par jour pour y aller en vélo. Sympa, non ?

Mon ami Didier (Robert, président de Région, ndlr), se paye certes une nouvelle route à mille millards de dollars, mais, mais, pendant ce temps-là, une Voie Vélo Régionale voit le jour, lentement et dans la douleur. Pour à terme, pouvoir faire le tour de l’île à vélo sans se faire renverser par un camion, c’est bien non ?

Et je termine cette géniale chronique en vous signalant une chouette initiative qui a lieu ce week-end, du samedi 25 juillet au lundi 27 au soir. Ce sont des amis d’Alternatives Transports Réunion, Alternative Travel Réunion et Alternatiba qui réalisent un tour de l’île à vélo, sans doute en écoutant du rock alternatif.

Les étapes, c’est Saint-Denis>Grande Anse par l’Ouest le samedi, Grande Anse>Sainte-Rose le dimanche et Sainte-Rose>Saint-Denis le lundi. L’intérêt, c’est de réaliser un relevé cartographique et photographique de l’itinéraire cyclable faisant le tour de l’ile et de voir le type d’aménagement, son état, ses carrefours dangereux… bref ce qui marche et ce qu’il faudrait améliorer.

Le Vélo Photo Tour 2015 recherche donc des gens motivés, pour pédaler à leurs côtés (pas besoin d’être un grand sportif, qu’ils m’ont dit), pour fournir une assistance technique, pour nourriture ou logement (notamment pour les vélos, la nuit) et pour héberger la carte interactive et le blog après le tour ! Pour plus d’info : Facebook et Pouss-pouss.re

Sources :

Enquête Insee Analyses Réunion n° 4 – Décembre 2014

Calcul CO2 sur MyClimate.org

Ministère du travail pour les frais de transport.

Externalités positives du vélo : article Actu-Environnement

Sur l’indemnité kilométrique vélo : article Actu-Environnement et Challenges

Schéma Régional des Infrastructures et des Transports de La Réunion (SRIT), Dossier de Presse et Diagnostic.

Quoi de neuf par ici ?

A La Réunion, c’est l’hiver, avec le vent, les baleines et l’eau froide, à 24°C…

En Métropole, c’est le début de l’été, prétexte à une nouvelle chronique écologique ! La version radio est disponible ici pour la 18e émission et bientôt en Podcast grâce à la toute nouvelle application RadioLGB, pour Apple et Androïd. Je vous en fais une version épurée sur ce blog, ce qui vous épargne toutes les blagues de mauvais goût de l’émission (qui sont en partie de mon fait, je le concède) !

Vous n’êtes pas sans savoir, ou alors peut-être que si, vous êtes sans savoir, et je vous l’apporte alors sur un plateau d’argent, que 2014 a été la plus chaude au niveau mondiale, depuis que l’homme est l’homme, ou plutôt depuis que les températures sont enregistrées au niveau mondial.

La moyenne des températures mondiales a été en 2014 supérieure de 0,7°C par rapport aux moyennes prises sur le XXe siècle. Cette différence à la normale est plus élevée dans l’hémisphère Nord que l’hémisphère Sud. En France, on est même à +1,2°C.

Il y a eu néanmoins des zones avec des températures plus froides que d’habitude, avec les blizzards et l’hiver difficile à New York. Ce fut aussi le cas en Antarctique, ce qui a des conséquences graves. Mon amie Léa qui est en Terre Adélie (pour MétéoFrance) m’explique qu’avant 2012, la banquise fondait autour de l’île Dumont d’Urville, où se réfugient chaque année plusieurs milliers de manchots Adélie pour pondre un œuf et quelques dizaines de scientifiques français pour pondre une thèse.

Si les scientifiques peuvent mettre des chaufferettes dans leurs moufles et faire des rotations d’hélicoptères du bateau à la base et de la base au bateau (argh ! le déficit public nom de nom!), les manchots sont plus affectés par ces années exceptionnelles… En effet, la glace ne dégèle pas et ils ont 16 km à faire à pied pour aller se nourrir. Je vous propose d’imaginer 16 km à parcourir, ce qu’il font en 2 heures en nageant, mais hélas, en 8 heures à pied. C’est un peu imaginer enlever son déambulateur à Mamie qui doit aller chercher son pain.. Vous imaginez bien qu’il en a qui ne reviennent pas… Vous aviez d’ailleurs pleuré devant le film la marche de l’Empereur, qui décrit toutes les embûches pour la reproduction d’un couple de Manchots.

Donc 2014, année la plus CHAUDE jamais connue, avec des disparités. En 2015, on démarre fort, très fort. Mai 2015 est à nouveau “the hottest month ever”. Ça démarre si fort que s’il n’y a pas d’éruption volcanique majeure d’ici à la fin de l’année, nous sommes à peu près sûrs que l’année 2015 marquera un nouveau record de température.

Et nous, à La Réunion ? On n’est pas en reste, avec les deux années les plus chaudes (depuis 1969, année érotique… mais aussi début des enregistrements sur toute l’île) enregistrées en 2011 et 2014. C’est l’été surtout, qui est plus chaud qu’avant.

A vrai dire, je n’ai pas la sensation que l’île de La Réunion soit véritablement menacée par le réchauffement climatique. Je pense qu’on est ici peu vulnérables, notamment du fait des ÉNORMES investissements qui ont été réalisés en termes de :

– sécurisation par rapport aux risques naturels. Personne n’est parfaitement protégé, je vous l’accorde, mais on est tout de même bien moins vulnérables que Madagascar ou l’archipel des Comores…

– limitation de l’érosion marine. C’est un gros risque pour les archipels coralliens de rêve, comme les Seychelles, les Maldives ou encore le Vanuatu ou les îles Karibati, sources des premiers réfugiés climatiques. La montée des eaux, les évènements violents comme les cyclones ainsi que la dégradation des récifs coralliens, barrière naturelle contre la houle, font que les îles sont grignotées petit à petit et rentrent dans une compétition ridicule entre une digue en béton et les courants marins.

– risque de sécheresse. L’île de La Réunion détient tous les records mondiaux de pluviométrie entre 12 heures et 15 jours. Je crois que c’est le seul territoire au monde à avoir creusé dans les montagnes des galeries pour transférer l’eau des versants Est, au vent, très arrosés, vers les versants Ouest, sous le vent, semi-arides. En termes de consommation de subventions européennes, on a sans doute un autre record, ainsi que pour le retard et les surcoûts du chantier.

Donc, le réchauffement climatique à La Réunion, bof, on on s’en fout un peu ! S’il fait chaud, on allume la clim, clim qui marche à l’électricité, électricité produite majoritairement à base de charbon et de fioul… Argh !

Notons quand même un projet de climatisation marine (SWAC), en allant chercher l’eau froide des profondeurs, comme les réseaux de froid qui fonctionnent à paris grâce à la fraîcheur des eaux de la Seine. Hélas, je viens de lire que les tuyaux utilisés seront fabriqués sans soudure en Norvège puis remorqués jusqu’ici… Soit la distance honorable de 15 000 kilomètres environ, mais puisqu’on vous dit que c’est pour la bonne cause !

Citons aussi l’ambition politique de devenir autonome électriquement en 2030, avec 100% de l’électricité fournie qui serait d’origine renouvelable (et 50% en 2020). C’est une ambition louable, sans doute utopiste et pas toujours vertueuse, quand on regarde les autres thématiques environnementales (le paysage notamment !!). Je vous en reparlerai sûrement.

Cette ambition de faire de La Réunion et de l’Outre-Mer français des territoires exemplaires en termes d’énergie est bien anecdotique à l’échelle nationale au mondiale. D’autant plus qu’elle est masque une problématique TRÈS GRAVE sur ces territoires : la toute puissance de la voiture individuelle, avec un nombre d’immatriculations toujours en hausse et des transports en communs ridicules, inadaptés et délaissés, perçus encore comme une solution de transport subie par les personnes les plus défavorisées, ne pouvant se payer le permis de conduire et un crédit auto. La voiture est un signe de réussite sociale et économique, auquel on ne peut pas toucher.

Bref, l’autonomie électrique de La Réunion, c’est joli, mais c’est selon moi la goutte d’eau dans l’océan (qui se réchauffe) ET le pansement sur la jambe de bois…

Je voudrais conclure mes chroniques sur une lueur d’espoir, une bonne nouvelle, une belle initiative, un conseil simple… Côté changement climatique, il n’a guère de bonnes nouvelles, sûrement pas du côté de la COP21, cette grand-messe mondiale du climat prévue à Paris en fin d’année où tout le monde viendra en avion pour signer des accords vides sur papier recyclé.

Je vais me contenter de vous dire que oui, ça craint, que même le Pape nous le dit, en citant François d’Assise ! Mais pour qui ? Pour nous surtout.

« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ».

Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. […] Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière.

Bien dit, Pancho ! Poussières nous sommes, poussières, nous redeviendrons.

En effet, si aujourd’hui, nous devrions faire des efforts pour limiter le réchauffement climatique, c’est peut-être pour sauver les koalas et les tigres, et surtout pour sauver notre peau ! Il ne s’agit pas de sauver la planète ni la vie sur terre, car elles ont déjà vécu des traumatismes et des crises lourdes, et s’en sont remises. La crise Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d’années, doit nous amener à relativiser ce que l’on nomme la fin du monde, le voir seulement comme la fin d’une ère, à l’échelle géologique.

Sauver la planète n’est pas un enjeu, il convient juste de voir si sauver l’humanité en vaut la chandelle… Au pire, on laissera la trace archéologique d’une espèce Homo sapiens sapiens, savante peut-être, mais avide, déraisonnée, destructrice et vouée à sa propre fin.

Sources :

La Météorologie, n°88, février 2015.

rapport Météo France La Réunion http://www.meteofrance.re/climat/changement-climatique et Léa Dordone pour la Terre Adélie.